概要

国際宇宙ステーションの概要

地球上空約400 kmの軌道を絶えず周回し続けている宇宙実験室、それが、国際宇宙ステーション(International Space Station: ISS)です。 重力の影響を受けにくいことや、唯一、地球外で人類が活動できる環境だからこそ可能な実験、船外がほぼ真空だからこそできる地上や宇宙空間の観察、といった活動により、科学や、ひいては人類の発展に貢献しています。 ISSは、米国や日本を含めた15か国が協力して利用しており、国際パートナーが開発した大小様々なパーツを組み合わせる事で成り立っています。それぞれのパーツは「モジュール」と呼ばれ、全て組み合わせると、約108.5m×72.8mとサッカー場と同じくらいの大きさになります。 そのモジュールの一つに、日本が開発・運用しているものがあります。それが、「きぼう」日本実験棟です。

地球上空約400 kmの軌道を絶えず周回し続けている宇宙実験室、それが、国際宇宙ステーション(International Space Station: ISS)です。 重力の影響を受けにくいことや、唯一、地球外で人類が活動できる環境だからこそ可能な実験、船外がほぼ真空だからこそできる地上や宇宙空間の観察、といった活動により、科学や、ひいては人類の発展に貢献しています。 ISSは、米国や日本を含めた15か国が協力して利用しており、国際パートナーが開発した大小様々なパーツを組み合わせる事で成り立っています。それぞれのパーツは「モジュール」と呼ばれ、全て組み合わせると、約108.5m×72.8mとサッカー場と同じくらいの大きさになります。 そのモジュールの一つに、日本が開発・運用しているものがあります。それが、「きぼう」日本実験棟です。

「きぼう」日本実験棟の概要

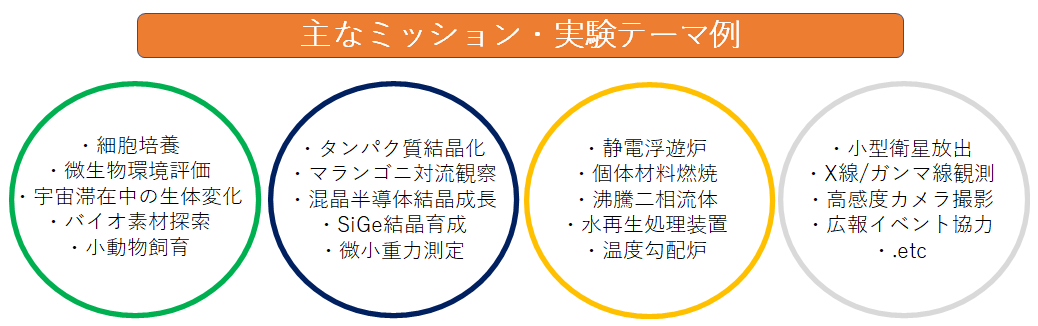

「きぼう」日本実験棟(Japan Experiment Module: JEM)は、日本が開発した実験モジュールで、2008年より、NASAのスペースシャトルにて順次パーツごとに打ち上げ、及び、ISSへの取り付けが行われ、2009年に完成しました。構成パーツは大きく3つに分かれており、宇宙飛行士が活動し、実験操作を行う「船内実験室」、ISS船外の宇宙空間を活用した実験を行う「船外実験プラットフォーム」、実験装置やサンプル等の物品・消耗品を補完する倉庫である「船内保管室」で構成されています。その大きさは、実験モジュールとしてはISSで最大のものとなります。 「きぼう」では、「船内実験室」や「船内保管室」をISS滞在中の宇宙飛行士が出入りし、実験等を行っていますが、宇宙飛行士の操作が必要ない作業や機器については、地上からのモニタリングや遠隔操作を通じて、24時間体制で運用しています。そうして、地上から「きぼう」の活動をサポートする人員を「運用管制員」と呼び、我々関東情報サービス株式会社(KISキャリア)からも「運用管制員」を派遣しております。

「きぼう」日本実験棟(Japan Experiment Module: JEM)は、日本が開発した実験モジュールで、2008年より、NASAのスペースシャトルにて順次パーツごとに打ち上げ、及び、ISSへの取り付けが行われ、2009年に完成しました。構成パーツは大きく3つに分かれており、宇宙飛行士が活動し、実験操作を行う「船内実験室」、ISS船外の宇宙空間を活用した実験を行う「船外実験プラットフォーム」、実験装置やサンプル等の物品・消耗品を補完する倉庫である「船内保管室」で構成されています。その大きさは、実験モジュールとしてはISSで最大のものとなります。 「きぼう」では、「船内実験室」や「船内保管室」をISS滞在中の宇宙飛行士が出入りし、実験等を行っていますが、宇宙飛行士の操作が必要ない作業や機器については、地上からのモニタリングや遠隔操作を通じて、24時間体制で運用しています。そうして、地上から「きぼう」の活動をサポートする人員を「運用管制員」と呼び、我々関東情報サービス株式会社(KISキャリア)からも「運用管制員」を派遣しております。

当社が携わっている業務について

運用管制員の業務内容

「きぼう」の運用は、米国のデータ中継衛星(Tracking and Data Relay Satellite: TDRS)を経由し、茨城県つくば市にある「筑波宇宙センター」からリモートかつリアルタイムで行われております。 「筑波宇宙センター」には、「きぼう」のシステム運用を行う「「きぼう」運用管制室(Mission Control Room: MCR)」と、実験運用を行う「実験運用管制室(User Operation Area: UOA)」があります。「運用管制員」は、その二つの内のいずれか(稀に両方)に所属し、「きぼう」の運用を行う事となります。

「きぼう」運用管制チーム(JAXA Flight Control Team: JFCT)

「きぼう」運用の総指揮をとるフライトディレクタ(J-Flight)及び、「きぼう」の電気・通信、熱・船内環境等、各システムの専門知識を持つ運用管制員で構成されており、「「きぼう」運用管制室(Mission Control Room: MCR)」にて運用を行っております。宇宙飛行士が作業しやすい船内環境を整えたり、実験に必要な電力や通信等のリソースが不足しないよう、各システム機器のモニタリング及びコマンドによる制御を行ったり、NASAをはじめとする各国の運用管制員やISSに滞在する宇宙飛行士との調整を行ったりと、「きぼう」を常に正常に維持するため、24時間体制で作業を行っています。

「きぼう」運用の総指揮をとるフライトディレクタ(J-Flight)及び、「きぼう」の電気・通信、熱・船内環境等、各システムの専門知識を持つ運用管制員で構成されており、「「きぼう」運用管制室(Mission Control Room: MCR)」にて運用を行っております。宇宙飛行士が作業しやすい船内環境を整えたり、実験に必要な電力や通信等のリソースが不足しないよう、各システム機器のモニタリング及びコマンドによる制御を行ったり、NASAをはじめとする各国の運用管制員やISSに滞在する宇宙飛行士との調整を行ったりと、「きぼう」を常に正常に維持するため、24時間体制で作業を行っています。

実験運用管制チーム(Payload Flight Control Team: PL FCT)

「きぼう」に搭載、設置されている実験装置(Payload)の状態を、「実験運用管制室(User Operation Area: UOA)」にて、リアルタイムで監視しながら、地上から遠隔操作を行い、実験を遂行していきます。各実験機器の専門知識を持つ運用管制員で構成されており、「きぼう」での実験ユーザーである研究者とリアルタイムで調整しながら遠隔操作を行ったり、宇宙飛行士による実験操作が必要な場合は、地上からその様子を観察しつつ、操作時の注意喚起や質問への回答等のサポートを行ったりもします。

「きぼう」に搭載、設置されている実験装置(Payload)の状態を、「実験運用管制室(User Operation Area: UOA)」にて、リアルタイムで監視しながら、地上から遠隔操作を行い、実験を遂行していきます。各実験機器の専門知識を持つ運用管制員で構成されており、「きぼう」での実験ユーザーである研究者とリアルタイムで調整しながら遠隔操作を行ったり、宇宙飛行士による実験操作が必要な場合は、地上からその様子を観察しつつ、操作時の注意喚起や質問への回答等のサポートを行ったりもします。

オフライン業務

運用管制員は、シフトを組んでMCRもしくはUOAに入り、リアルタイムで「きぼう」の運用を行う業務の他に、日常で行うオフライン業務もあります。オフライン業務としては、各チームに入るための資格を取得するための訓練や、「きぼう」の管理及び実験遂行のために、管制要員や宇宙飛行士が参照するための手順書の作成、運用スケジュール調整等々、多岐にわたる業務があります。

運用管制員は、シフトを組んでMCRもしくはUOAに入り、リアルタイムで「きぼう」の運用を行う業務の他に、日常で行うオフライン業務もあります。オフライン業務としては、各チームに入るための資格を取得するための訓練や、「きぼう」の管理及び実験遂行のために、管制要員や宇宙飛行士が参照するための手順書の作成、運用スケジュール調整等々、多岐にわたる業務があります。

社員紹介

当社から派遣されている「きぼう」運用管制員について

関東情報サービス株式会社(KISキャリア)からは現在、JFCT向けに1人、PL FCT向けには6人派遣されております。

派遣された運用管制員候補は、どのチームの認定を目指すか決められたうえで、約半年間の訓練を経て、最初の「資格」を入手し、運用管制員としてデビューする事になります。以下に、メンバーの中から何人か紹介させていただきます。

関東情報サービス株式会社(KISキャリア)からは現在、JFCT向けに1人、PL FCT向けには6人派遣されております。

派遣された運用管制員候補は、どのチームの認定を目指すか決められたうえで、約半年間の訓練を経て、最初の「資格」を入手し、運用管制員としてデビューする事になります。以下に、メンバーの中から何人か紹介させていただきます。

業務経験 6年目 33歳 男性

志望動機

元は大学で植物の研究をしておりましたが、就職を機に今までと異なる形で科学に関わりたいと考えていた折に、母校の先輩を経由し本業務を紹介いただきました。

宇宙ステーションという、特殊な環境にて行われる実験に関わり、科学ひいては人類全体の発展に寄与できる事に魅力を感じたこと。

加えて、宇宙事業は民間利用が徐々に推し進められているため、今後他社含む様々な人々と関わり、自らも成長できるのではないかと考え、志望しました。

やりがい

初めは訓練が長く続いて覚える事が多く大変でしたが、実験運用本番はそれ以上に緊張感と刺激に満ちており、日々自分を律し高める面白みがあります。また、実験運用管制員として、軌道上にある実験機器を地上に居ながらにして操作する事や、自ら作成した手順書を元に、宇宙飛行士が我々と協調しながら作業を行っていることに、空間を超えた壮大さを感じております。

現在は実験テーマの主担当を任されている事もあり、研究者の方や装置メーカー等外部の方とも調整しながら、実験テーマのメンバーを動かしての実験準備・運用に責を負っておりますが、その成果物が宇宙から地上に持ち帰られ、そのデータを使用した文献が発表された時などは、自らの仕事が、直接的に科学の発展に寄与したという事を実感し、非常に誇りを感じます。

元は大学で植物の研究をしておりましたが、就職を機に今までと異なる形で科学に関わりたいと考えていた折に、母校の先輩を経由し本業務を紹介いただきました。

宇宙ステーションという、特殊な環境にて行われる実験に関わり、科学ひいては人類全体の発展に寄与できる事に魅力を感じたこと。

加えて、宇宙事業は民間利用が徐々に推し進められているため、今後他社含む様々な人々と関わり、自らも成長できるのではないかと考え、志望しました。

やりがい

初めは訓練が長く続いて覚える事が多く大変でしたが、実験運用本番はそれ以上に緊張感と刺激に満ちており、日々自分を律し高める面白みがあります。また、実験運用管制員として、軌道上にある実験機器を地上に居ながらにして操作する事や、自ら作成した手順書を元に、宇宙飛行士が我々と協調しながら作業を行っていることに、空間を超えた壮大さを感じております。

現在は実験テーマの主担当を任されている事もあり、研究者の方や装置メーカー等外部の方とも調整しながら、実験テーマのメンバーを動かしての実験準備・運用に責を負っておりますが、その成果物が宇宙から地上に持ち帰られ、そのデータを使用した文献が発表された時などは、自らの仕事が、直接的に科学の発展に寄与したという事を実感し、非常に誇りを感じます。

業務経験 5年目 30代男性

業務経験 5年目 30代男性

志望動機

日々の成果が利益の向上だけにとどまらず、日本の将来や世界の科学技術の発展に貢献できる仕事に就きたいと思い、今の業務を志望しました。

また、まだまだ宇宙事業は発展途上な面もあり、様々な環境変化を体験できると考えたことも理由の一つです。

やりがい

実験機器のモニタ、コマンディング対応だけでなく、宇宙飛行士出演のTV, ネット放送の番組制作に協力する機会があり、ここでしか体験できない貴重な機会を得るたびに、刺激を受けています。

また、昨年から10人規模のチームリード業務を任されるようになり、責任感と使命感を持って業務に取り組むことができています。

日々の成果が利益の向上だけにとどまらず、日本の将来や世界の科学技術の発展に貢献できる仕事に就きたいと思い、今の業務を志望しました。

また、まだまだ宇宙事業は発展途上な面もあり、様々な環境変化を体験できると考えたことも理由の一つです。

やりがい

実験機器のモニタ、コマンディング対応だけでなく、宇宙飛行士出演のTV, ネット放送の番組制作に協力する機会があり、ここでしか体験できない貴重な機会を得るたびに、刺激を受けています。

また、昨年から10人規模のチームリード業務を任されるようになり、責任感と使命感を持って業務に取り組むことができています。

業務経験 2年目 32歳 男性

志望動機

志望動機としては、開発経験がなくても最新の研究に関与できることでした。

もともとソフトウェア系の技術・翻訳系ライターをやりながら、エンジニアとしての実務経験も必要だと痛感し、仕事を探していました。

分野として宇宙を選んだのは、将来的には必ず必要な産業になるからです。

やりがい

仕事は、実験のための準備として、文書作成・雑務・調整もろもろです。

このあたりは実験系の研究経験があれば生かせる部分が多いかと思います。

私は大学では理論物理系の研究をしていたので、技術的な部分でまだまだ学ばないといけないことがたくさんあります。

ただ、実験の理解について日々解像度を上げていけるところは楽しいです。

志望動機としては、開発経験がなくても最新の研究に関与できることでした。

もともとソフトウェア系の技術・翻訳系ライターをやりながら、エンジニアとしての実務経験も必要だと痛感し、仕事を探していました。

分野として宇宙を選んだのは、将来的には必ず必要な産業になるからです。

やりがい

仕事は、実験のための準備として、文書作成・雑務・調整もろもろです。

このあたりは実験系の研究経験があれば生かせる部分が多いかと思います。

私は大学では理論物理系の研究をしていたので、技術的な部分でまだまだ学ばないといけないことがたくさんあります。

ただ、実験の理解について日々解像度を上げていけるところは楽しいです。

業務経験 1年目 30代女性

業務経験 1年目 30代女性

志望動機

物心がついた頃からずっと宇宙に憧れておりましたが、社会に出てからは10年以上全く宇宙とは無縁の生活を送っていました。

前職は空港にてプライベート機の運航調整やお客様のアテンド業務をしていましたが、当時担当したお客様の中に宇宙旅行に行かれた方や宇宙関連の会社を立ち上げられた方もいらっしゃり、本当は宇宙に関わるお仕事がしたかったなと思ったことが志望動機です。

やりがい

常に新しいことが学べ、それをすぐに現場で生かせるところにやりがいを感じます。

現在入社半年が過ぎたところですが、入社直後~約2カ月間は実験運用管制員になる訓練を受け、その後、実運用業務や手順書の改訂・作成をしています。

面接にて、この職種に関する知識が元々ある人はいないので安心してくださいと言われた通り、訓練チームの方々によるとてもよく考えられた訓練を受けることが出来ます。

色々な会社の人が集まった職場はかなりフラットで風通しの良い環境で、チームを組んで行う業務にも安心とやりがいを感じます。

物心がついた頃からずっと宇宙に憧れておりましたが、社会に出てからは10年以上全く宇宙とは無縁の生活を送っていました。

前職は空港にてプライベート機の運航調整やお客様のアテンド業務をしていましたが、当時担当したお客様の中に宇宙旅行に行かれた方や宇宙関連の会社を立ち上げられた方もいらっしゃり、本当は宇宙に関わるお仕事がしたかったなと思ったことが志望動機です。

やりがい

常に新しいことが学べ、それをすぐに現場で生かせるところにやりがいを感じます。

現在入社半年が過ぎたところですが、入社直後~約2カ月間は実験運用管制員になる訓練を受け、その後、実運用業務や手順書の改訂・作成をしています。

面接にて、この職種に関する知識が元々ある人はいないので安心してくださいと言われた通り、訓練チームの方々によるとてもよく考えられた訓練を受けることが出来ます。

色々な会社の人が集まった職場はかなりフラットで風通しの良い環境で、チームを組んで行う業務にも安心とやりがいを感じます。

求められるスキル

ボイスコミュニケーション力

MCRやUOAでの管制業務に就いた際は、専用の音声端末にヘッドセットを装着し、定められたルールに則って各ポジションとの通話を行う必要があります。特に、宇宙飛行士の活動時間や各実験機器の起動時間は分単位でスケジューリングされていることから、スケジュールに支障をきたすことの無いよう、正確、明瞭、簡潔な発言が求められます。

MCRやUOAでの管制業務に就いた際は、専用の音声端末にヘッドセットを装着し、定められたルールに則って各ポジションとの通話を行う必要があります。特に、宇宙飛行士の活動時間や各実験機器の起動時間は分単位でスケジューリングされていることから、スケジュールに支障をきたすことの無いよう、正確、明瞭、簡潔な発言が求められます。

英語について

ISS運用管制員の業務の中には、NASA側と直接メールや音声でやり取りする機会があります。また、管制員や宇宙飛行士が運用時に参照する手順書は、厳密にフォーマットが定められており、英語での記述が必須です。このため、英語についてはリスニング、リーディング、ライティングの全てを業務で使用しており、日々、スキルの向上に努めています。

ISS運用管制員の業務の中には、NASA側と直接メールや音声でやり取りする機会があります。また、管制員や宇宙飛行士が運用時に参照する手順書は、厳密にフォーマットが定められており、英語での記述が必須です。このため、英語についてはリスニング、リーディング、ライティングの全てを業務で使用しており、日々、スキルの向上に努めています。

PCやネットワークの保守・運用経験

「きぼう」内では、市販品のPC端末が使用されており、セキュリティの都合上、その保守・運用についても運用管制員としての有資格者が実施する必要があります。OSのセキュリティアップデートから各実験専用のソフトウェアインストール、操作まで多岐にわたる作業を担うため、運用管制員としてだけではなく、システムエンジニアとしての作業を一部担当する機会があります。

「きぼう」内では、市販品のPC端末が使用されており、セキュリティの都合上、その保守・運用についても運用管制員としての有資格者が実施する必要があります。OSのセキュリティアップデートから各実験専用のソフトウェアインストール、操作まで多岐にわたる作業を担うため、運用管制員としてだけではなく、システムエンジニアとしての作業を一部担当する機会があります。

今後の課題、展望

ISSの将来

2021年12月31日には、NASA(アメリカ航空宇宙局)からこれまで2024年終了予定とされていたISSの運用期間について、2030年まで延長する意向である旨が発表されました。また、JAXAからは2020年時点で、今後の「きぼう」を取り巻く環境変化に対応し、更なる研究開発成果の最大化に向けたきぼう利用戦略・「きぼう」利用成果最大化に向けて-アジェンダ2025が発表されています。

一方で、ISS内の多くの機器は老朽化が進んでいるため、多くの機器や部品の交換が必要とされており、随時、「きぼう」内でも作業が行われています。我々、運用管制員には、上記のアジェンダを達成するための更なるスキル向上と、いずれ来るISSの「廃棄」に備えた準備と対応が求められています。

2021年12月31日には、NASA(アメリカ航空宇宙局)からこれまで2024年終了予定とされていたISSの運用期間について、2030年まで延長する意向である旨が発表されました。また、JAXAからは2020年時点で、今後の「きぼう」を取り巻く環境変化に対応し、更なる研究開発成果の最大化に向けたきぼう利用戦略・「きぼう」利用成果最大化に向けて-アジェンダ2025が発表されています。

一方で、ISS内の多くの機器は老朽化が進んでいるため、多くの機器や部品の交換が必要とされており、随時、「きぼう」内でも作業が行われています。我々、運用管制員には、上記のアジェンダを達成するための更なるスキル向上と、いずれ来るISSの「廃棄」に備えた準備と対応が求められています。

次世代の宇宙事業への応用

ISSに替わる新たな宇宙ステーションとして、2020年代後半には、民間企業によるステーション建設が計画されていることが、既に報道で取り上げられています。また、有人、無人を問わず月、火星の探査や更なる宇宙への進出計画が、民間企業も参画する形で発表されています。金融機関による試算では、2040年に宇宙ビジネスの市場規模が100兆円に到達すると言われており、今後も国内・国外の様々な企業が参画し、激しい競争が続けられる見込みです。こういった時代の流れに遅れることなく、一歩先んじて宇宙事業の現場についている運用管制員には、将来事業を見据えた知見の集積とアイディア創出が求められています。

ISSに替わる新たな宇宙ステーションとして、2020年代後半には、民間企業によるステーション建設が計画されていることが、既に報道で取り上げられています。また、有人、無人を問わず月、火星の探査や更なる宇宙への進出計画が、民間企業も参画する形で発表されています。金融機関による試算では、2040年に宇宙ビジネスの市場規模が100兆円に到達すると言われており、今後も国内・国外の様々な企業が参画し、激しい競争が続けられる見込みです。こういった時代の流れに遅れることなく、一歩先んじて宇宙事業の現場についている運用管制員には、将来事業を見据えた知見の集積とアイディア創出が求められています。